Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliCiak si muore!

Protette in uno stanzone illuminato con la sapienza di un set cinematografico due giovani donne in rosso e blu, Giuditta e l’assistente, stanno scannando un uomo. Non disturbiamole. Certe operazioni si eseguono con cura: anche il boia, a modo suo, è un artigiano della qualità. Per la rotazione del braccio a una si è rialzato il seno al punto che, se è previsto che spicchi il sangue colando in primo piano, saremo distratti da un confortante decolleté (Eros e Thanatos viaggiano insieme). Il supremo generale Oloferne è decapitato di nascosto. La lama è caduta con veloce diligenza: due volte attestano le scritture. Nessuno ha visto ma, invitati a metterci ad altezza della testa fino a sentire il fiato di vino misto a sangue dell’animale morente, saremo pronti a testimoniare che Giustizia è fatta. Vedova piacente ma virtuosa di re, Giuditta ha vendicato il popolo contro l’oppressore assiro.

Amore criminale

Stuprata a diciassette anni Artemisia Gentileschi (1592-1653), vaghissima d’aspetto e in predicato di diventare famosa pittrice, ha vendicato invece il suo di onore; e quello di ogni donna preda di amori che, nella tv generalista odierna e negli ultimi capolavori forse musicali di Elettra Lamborghini, si definiscono con l’ossimoro di criminali.

Il prete conforta il condannato accompagnato al patibolo. Nella buona come nella cattiva morte la cultura barocca offre la segmentazione rituale di un’esecuzione (lo prescrive il nostro orrore quotidiano nutrito a suo tempo dai video dei tagliagole fondamentalisti). Ti attanaglio e ti slogo per poi ucciderti; e intanto, ti avvicino il Crocifisso alle labbra. Ma qui, nel dipinto del Museo di Capodimonte a Napoli, non c’è tempo per l’indugio.

Quanto guardiamo non funziona da spettacolo ammaestrante. Il cerimoniale è privato: da consumare affrettandosi lentamente. L’acme del Libro di Giuditta non accettato come sacro dagli Ebrei, ma consacrato tra i culmini splatter dell’Antico Testamento, la giovane pittrice lo sapeva a memoria; e non solo perché il padre Orazio, il più elegante dei maestri dopo i nordici Vermeer e Van Dyck, glielo avrà interpolato tra le fiabe della sera. Caravaggio aveva fissato l’asticella ai pittori di Roma dipingendo, per Ottavio Costa, lo scannamento di Oloferne e di tutti gli uomini che si comportino come maiali.

Ma fu a processo finito, dopo che, al cospetto dell’imputato Agostino Tassi, il boia rasato e fasciato di cuoio in stile fetish le aveva storpiato le falangi delle dita con le cordicelle, infliggendole il supplizio della Sibilla; fu allora, che la scena si ripresentò ad Artemisia con l’urgenza di un conato. Alla caravaggesca: sotto nuova luce. Non aveva ritrattato neanche sotto tortura e sotto lo sguardo di chi l’aveva deflorata (mettendole «il membro nella natura») e che pure aveva tentato di accoltellare. Si fottessero tutti, Tassi e i giudici.

Da qui nessuno avrebbe più aggirato il cortocircuito autobiografico che scatta inevitabile allorché torniamo al dipinto, tra gli highlights seicenteschi di Capodimonte. Delle dozzine di variazioni la nostra «Giuditta» è, se non la più ruvidamente feroce (un primato spettante al francese, d’adozione romana, Valentin); quella più sensibile a una sovrainterpretazione extrartistica. Facile che, al netto di poche sillabe, decapitazione e castrazione suonino allo stesso modo (Nadia Fusini, Giuditta il fantasma della virilità, in «La Repubblica», 9 maggio 1997).

Freud perfetto

Il rinvio psicanalitico funziona bene come dirà sottilmente Luciano Berti presentando, trent’anni fa, la prima mostra di Artemisia a Casa Buonarroti a Firenze. «Sono due donne adesso e non c’è più insidia ma violenza scatenata e mortale» notava.

Variamente collocato nel tempo anche a seconda di come lo si giudichi rispetto alla redazione degli Uffizi, l’esemplare di Capodimonte non è però di datazione facile. Per il piemontese Roberto Longhi (che ne scrisse al decollo di studi seicenteschi in gran parte da lui promossi) «Giuditta» è cosa tarda: anni ’30 cioè, quando Artemisia è fissa a Napoli a operare (o promuovere) miracoli: dal 1627 al ’30 per tornarvi, alla fine del percorso terreno, tra il ’52 e il ’53 (ma nelle colonie spagnole non si troverà bene; Napoli, qualcuno le farà dire, «supera la fantasia»). Più fortunata la tesi che la tela rimonti al ’12. In consentaneità psico tematica con l’avvenuta deflorazione di Artemisia da parte di Tassi pittore e prospettico.

Violenze a parte, non si dimentichi che nella massima pinacoteca napoletana noi giudichiamo una sorta di frammento. In età imprecisata la tela fu risicata ad arte in alto e ai lati, in modo da ottenere l’attenzione di uno spettatore più coinvolto (un passo ancora e si rischierebbe di lordarsi o assaggiare la lama… si salvi chi può!). Il meno è il più è un adagio che funziona per gli antichi maestri (l’angioletto cinquecentesco di Rosso Fiorentino, tra i feticci degli Uffizi, è in realtà un falso geniale, ottenuto surrettiziamente sagomando la figura da un dipinto più grande).

Quanto alla natura morta di lenzuola sul triplice materasso, è un esercizio di stile che prova come l’addomesticamento del linguaggio caravaggesco si misuri, tra Roma e Napoli, soprattutto nei termini di un ritorno alla bella pittura. Si tratta della porzione più incisiva di un quadro che le ragioni di una biografia imprescindibile, e da cui non si può prescindere, finiscono per allontanare dalle ragioni della storia dell’arte. Uno scrittore francese come Marcel Proust va contro l’opinione corrente nel dire che non serve conoscere la vita di un artista per comprenderne le opere. Ma per Artemisia, figlia d’arte se mai ce ne sia stata una, questa divaricazione tra arte e vita sembra più difficile.

La storia dell’arte che fa a meno della storia dell’arte

Un amico obietta: «un tempo erano soprattutto gli storici d’arte a occuparsi di storia dell’arte. Ma l’ultimo affondo su Van Gogh è di uno psicanalista lacaniano». E vorrà pur dire qualcosa che il lavoro più utile su Artemisia sia di una francese, storica d’arte di sensibile riflesso, Alexandra Lapierre, nata dieci anni dopo la pubblicazione del racconto di Lucia Lopresti (1947), alias Anna Banti, signora Longhi dal 1924.

Un lustro di ricerche secondo la migliore tradizione del romanzo storico (o della storia come romanzo?) ha condotto la Lapierre con Artemisia (1998) alle soglie di una restituzione attendibile della vita d’una pittrice dedita al nomadismo. Altri ha soddisfatto le curiosità su Vermeer quando, nel passaggio dal libro al film, la ragazza con l’orecchino di perla ha assunto le confortanti fattezze di Scarlett Johansson. Da quando è passata l’idea che la storia dell’arte possa fare a meno della storia dell’arte Artemisia è stata tirata da tutte le parti e oggi è difficile che non se ne riapproprino le paladine di Me too.

Longhi e Lang

Artemisia, l’altra metà dell’avanguardia caravaggesca, è stata reinventata da uno scrittore storico d’arte ventiseienne. Longhi. Che dinanzi o, piuttosto, sotto i colpi di Giuditta non esita a evocare il famigerato boia Lang (colui che, tra gli altri, impiccò Cesare Battisti nel fossato del castello del Buonconsiglio a Trento) e che, ai tempi delle dritte longhiane nel 1916, aveva ancora dieci anni da vivere. Longhi è intemperante per età e per indole: Artemisia è «l’unica donna in Italia che abbia mai saputo cosa sia pittura…» Nessuna le sta a pari (né Sofonisba né Lavina Fontana né, ahimè, Rosalba Carriera).

Solo le quote rosa dell’Impressionismo reggono il confronto (Longhi tira in ballo nientemeno che Mary Cassat, discepola di Degas morta, come il boia Lang, nel 1926). I Gentileschi padre e figlia s’intitola l’articolo longhiano, come l’intestazione d’una ditta moderna ed è un campione di critica stilistica porta con attitudine militante e antiaccademica.

Di femminismo non si parlava rotondamente nel settore; e ci sarebbero voluti almeno altri sessant’anni perché le donne rimontassero nei palinsesti delle mostre, nel cinema e nella fiction televisiva (più tiepidamente nei manuali di storia dell’arte). Nel 1997 la regista Agnes Merlèt chiama una sorprendentemente seicentesca Valentina Cervi a vestire i panni di Artemisia. Ma nel timore che, fuori di Francia, il nome solo nel titolo evocasse asciuttamente un documentario botanico i produttori italiani decideranno di aggiungervi: Passione estrema. Michel Serrault impersona il padre Orazio. Luca Zingaretti Cosimo Quorli (ci si chiede quanta distanza corra dalla Roma caravaggesca all’immaginaria Vigata di Montalbano). Comunque sia, al passaggio dal vecchio al nuovo millennio Artemisia cominciò a sembrare troppo importante per essere lasciata agli storici d’arte.

Mettete i fiori nei vostri pennelli

Fin dalla fine del ‘500, come ricordava di recente Benedetta Craveri, il celebre giurista francese Jean Bodin «non esitava a confinare le donne ai margini della vita civile, ritenendo che «dovessero essere tenute lontane da tutte le magistrature, i luoghi di comando, i giudizi, le assemblee pubbliche e i consigli, perché si occupassero solo delle loro faccende donnesche e domestiche». Intendiamoci: che una donna, poi, osasse dipingere, e dipingere come un uomo, (…) è parso incredibile fino all’altro ieri.

Posto che le donne abbiano talento, sarà bene si tengano lontane da scene sacre, celebrative o, peggio ancora, da soggetti efferati. «Una signora deve dipingere fiori… Lo richiede il mondo, il decoro e il costume», sentenzia un personaggio di un dimenticatissimo romanzo di Theodor Fontane, Cécile (1887). I fiori li dipingevano le donne così come, di solito, era alle signore che si regalavano i dipinti di fiori. Le lame, specie se affilate, lasciamole agli uomini. «Questo dipinto è così bello che non diresti mai sia stato dipinto da una donna», commentava Hans Hoffmann dinanzi ad un’opera della moglie di Pollock nel 1942.

Esiste una pittura (o una fotografia o una scultura) al femminile? E se Camille Claudel è la parte femminile di Rodin, Artemisia sarà quella di Orazio? La Gentileschi figlia, in ogni caso, è la prima donna riscoperta dalle storiche femministe. Nel 1976, Los Angeles dedica una panoramica alle donne artiste lungo mezzo millennio.

Che la cosa potesse funzionare altrove è improbabile: non perché da noi manchino o siano mancate le femministe dure e pure, ma perché la critica longhiana (fino alla morte del maestro nel 1970) ha fatto da argine a letture divaganti dei fatti figurativi. Solo al termine degli anni ’70, il decennio peggiore della storia italiana recente, Lea Vergine portava a compimento, con magra fortuna, l’opera di resurrezione delle pittrici di primo ‘900: «si tratta di un pezzo di storia dell’arte ma anche di storia del costume» mette le mani avanti nella premessa del libro del 1980 L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940. Da quel momento, se non molto sarebbe cambiato nel canone dei maestri conosciuti della nostra modernità (quasi tutti uomini); per quel che concerne Artemisia, la posta in gioco parrà ben più alta che un problema di colore, di impasti e di stile.

Donne che parlano di donne

Tra le domande sciocche ve ne sono due ricorrenti: c’è un modo di dipingere da donne? E una scrittura e una critica al femminile? Come avrebbe reso un uomo il «Ritratto di negra» di Madame Benoist, uno dei più bei quadri francesi del 1800 in punto? Emma o Mansfield Park avrebbe potuto scriverli un uomo? E Gita al Faro, il più bel racconto del ‘900? Che piega prenderebbe il carteggio de Le relazioni pericolose in mano a una donna? Anche nella misura media di un racconto o un romanzo breve Mansfield o Willa Cather risultano più brave di un uomo? Jacqueline Du Pré teneva l’archetto con forza virile o passione muliebre, o entrambe le cose?

Ugualmente la storia dell’arte è più maschile o femminile? E il fatto che, dopo un secolo e mezzo di assolutismo maschile, quest’anno 2021 il festival wagneriano di Bayreuth sia stato affidato a una donna, riuscirà a invertire il luogo comune che la direzione d’orchestra sia prettamente se non esclusivamente una faccenda di attributi virili? Di tutta la questione, meno oziosa di quanto possa sembrare, Artemisia sembra un banco di prova esemplare.

Certo dopo la rottura degli argini del saggio giovanile di Longhi la parte migliore della bibliografia sulla pittrice è opera femminile. L’Artemisia di Anna Banti (1895-1985) esce nell’immediato dopoguerra (che si prova ad aver sposato un genio? pungolava Longhi l’odiosamato Bernard Berenson?). La scottatura del romanzo è tale che quando, nel 1981, Cesare Garboli premetterà quattro paginette a un Grido Lacerante (excursus di desolante tristezza su cosa comportasse il mestiere di moglie di Longhi) è come si rimettesse dinanzi al quadro di Capodimonte: «La materia inventata scende in un punto profondo, tocca un’antica ferita, la riapre e la cura; ma la penna che risale dalle viscere dopo aver reciso schizza ancora gocce di sangue ancora caldo come la lama di una Giuditta».

Ma se, già tramato di controspinte autobiografiche, il primo sforzo seicentesco della Banti consegna Artemisia alle maglie larghe di una struttura romanzesca vecchio stile; pure si poteva riprendere a ragionare in termini storico artistici rigorosi riprendendo la penna più o meno dove l’aveva lasciata Longhi; e «stavolta non la moglie, ma il marito». La penna, s’intende, da usare non come spada da affilare sui colli; ma un bisturi da incidere nel corpo della pittura. Da questo profilo la voce su Artemisia, inconsuetamente lunga, contenuta nel catalogo di «Civiltà del ‘600 a Napoli», anno 1984, con dedica a Causa, è un point de repere.

Si parla di pittura («maestra nell’uso significativo e intenso della luce e nelle seriche raffinatezze»); mentre sale l’invito a riconsiderare i soggiorni meridionali (dove «si ebbe una coincidenza di interessi nel superamento in atto del caravaggismo di Battistello»). Ma proprio a Napoli scatta un doppio cortocircuito: «Tuttavia non si devono sottovalutare le sue eccezionali (e, si potrebbe dire, femminili) capacità recettive e di adattamento all’ambiente, senza le quali non potremmo spiegare pienamente il fatto che essa risulti uno dei protagonisti di quel momento». Rivedendosi in Artemisia la cremonese Mina Gregori rimetteva in primo piano la sua strenua acclimatazione a Firenze.

La filiera di Giuditta

Si può immaginare senza troppi sforzi una storia dell’arte moderna, da Botticelli a Mantegna, dal Michelangelo della volta Sistina a Gustav Klimt situandosi dalla parte dell’elsa della scimitarra di Giuditta. Ma è Caravaggio che, nelle ultime battute del ‘500, reinventa in atelier il soggetto biblico, avvicinando il punto di vista e rendendoci testimoni (cioè complici) di quello che viene presentato come episodio di violenza domestica. La pittura da stanza primo seicentesca fa già sentire dietro la porta gli interni di Degas e di Sickert.

Nel riallestimento del secondo piano di Capodimonte (cui ha lavorato, dal 2020, un trio di storici d’arte composto da chi scrive, Patrizia Piscitello e Alessandra Rullo) la tela di Artemisia è appesa tra il siciliano Pietro Novelli (1603-1647) e il regnicolo calabrese Mattia Preti (1613-1699). Una parete sola è sufficiente a enucleare le modificazioni occorse dal Naturalismo al Barocco, come un tempo si delimitavano i poli cardinali della scena napoletana di primo ‘600.

L’innata eleganza di Casa Gentileschi non poteva trovare terreno più fertile e intese comuni. Nel Vicereame Artemisia non trova la catena di vulcani spenti che si sarebbe affrettata a riaccendere: come s’è a lungo immaginato. Si registra, semmai, volentieri una reciproca interferenza (che Raffaello Causa aveva immaginato, senza malizia, tra Artemisia e Stanzione). Battistello al ritorno da Firenze; per tacere di Vaccaro, Palumbo o Vitale avevano, d’altronde, cominciato a sondare le possibilità di nuova visibilità, anche cromatica, di immagini non solo profane, istanze che, a Roma o fuori, parevano sopite.

Ribera monopolizzava la scena da quindici anni ed è qui sempre da presupporre. La storia dei rapporti di Artemisia coi napoletani, e innanzitutto con Ribera o Finoglio, è da ripensare con coraggio; anche se, è bene dirlo in conclusione, non vi era stata altrettanta corrispondenza sul piano pratico e affettivo (la città è difficile «per i tumulti di guerre, come ancora il male vivere, et delle cose care», lamenterà Gentileschi nel 1636, salvo, poi, a ritornarci più volte).

Leggi anche:

Pittrici del passato

Pittrici del passato | Artemisia come Giuditta

Pittrici del passato | Plautilla Bricci

«Giuditta e Oloferne» (1612-1613) di Artemisia Gentileschi

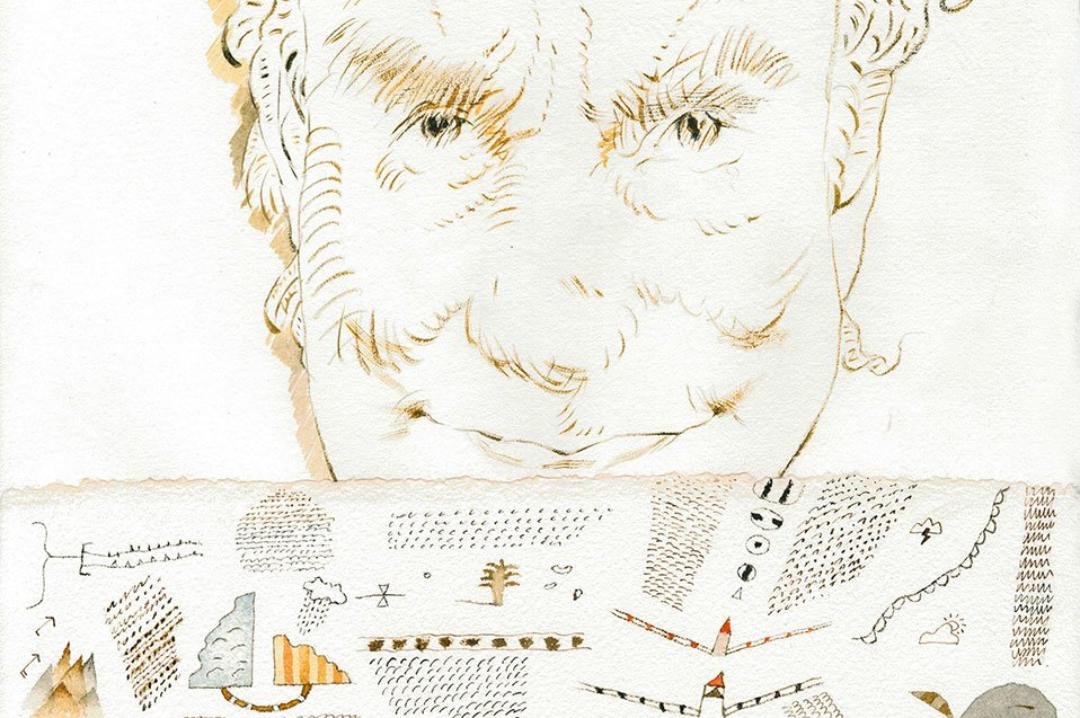

Valentina Cervi nei panni di Artemisia Gentileschi nel film «Artemisia - Passione estrema» di Agnes Merlèt (1997)

Altri articoli dell'autore

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso

Nel nuovo libro di Maria Grazia Gargiulo, arte e mercato rivivono dalle pagine dimenticate de «L’Artista moderno», embrione di una rivoluzione editoriale